ABOUT

粉末冶金・複合材料設計専門コンサルティングサービス

Powder Analysisでは、最先端の研究開発で培った経験と知識に基づき、粉末冶金・複合材料設計分野における専門的なコンサルティングサービスを行っております。

これまで長年の「経験」と「勘」に頼りがちであった材料開発分野において、計算機シミュレーションの適切な活用は、理論的な側面から材料設計を支援し、効率的な材料開発を実現すると期待されています。しかし実際の現場では理論通りの結果が出ない事が多々あるのもまた現実です。理論を尊重しつつ、開発現場や実験に寄り添ったシミュレーション環境の構築をお手伝いいたします。

菊池 圭子

Powder Analysis代表

博士(工学)

2003年3月 東北大学大学院工学研究科博士課程修了.

2003年4月 東北大学大学院工学研究科助手(現在の助教).

2006年6月 大学を休職。University of Washington(米国)にて博士研究員.Mg2Si系熱電変換材料の合成に関する研究に従事.

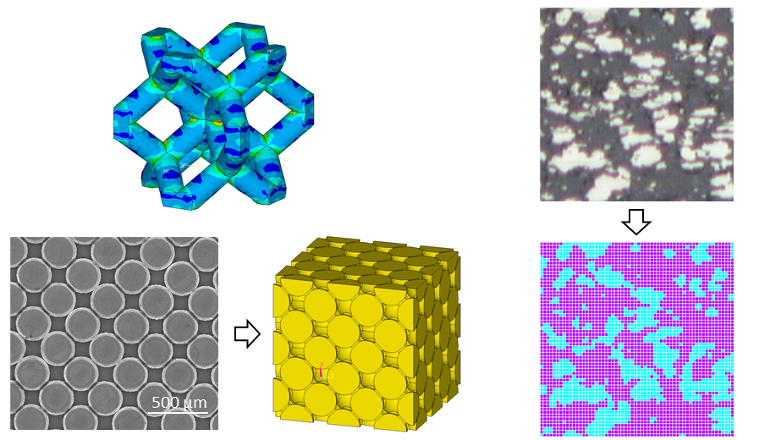

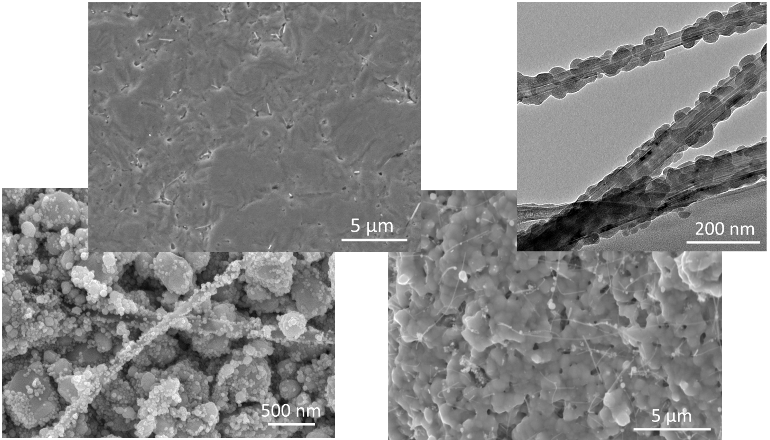

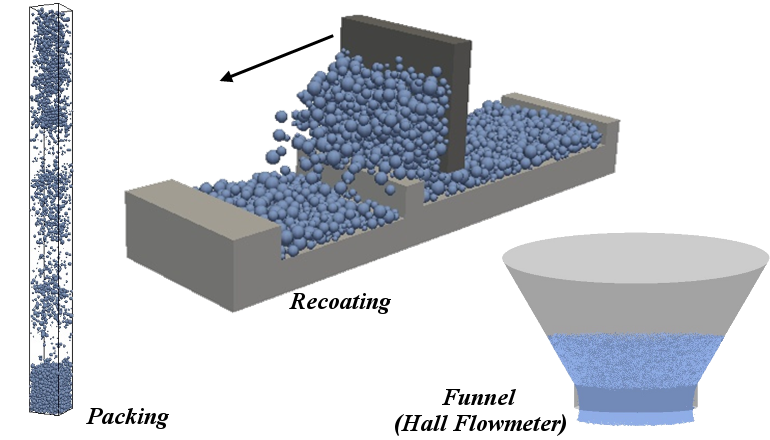

2007年10月 帰国.東北大学大学院工学研究科助教に復職.カーボンナノチューブ(CNT)複合材料に関する研究、規則性ポーラス体のみかけヤング率の推定に関する研究、金属積層造形におけるリコーティングプロセスシミュレーションに関する研究等に従事.

2019年3月 東北大学を退職.

2019年4月 PowderAnalysisを創業.粉末冶金・複合材料設計に特化したコンサルティングサービスの提供を開始.

専門分野

粉末冶金・複合材料・CNT複合材料

資格

基本情報技術者試験 合格